Introduction : Le facteur humain, une impasse récurrente et une méthode située pour agir

Le facteur humain est devenu un élément central des transformations contemporaines. Et pourtant, il demeure le plus souvent mal nommé, mal travaillé, ou convoqué uniquement en creux, lorsque les projets échouent, ralentissent ou produisent des effets très inférieurs aux intentions affichées.

Quand la transition écologique “rentre dans le dur”, elle n’oppose plus seulement des diagnostics environnementaux à des contraintes économiques. Elle engage, simultanément, une transformation économique, environnementale et sociale, dans une nouvelle relation à soi, aux autres et à la nature. Dans ce cadre, le facteur humain se présente comme un facteur clé de succès : il conditionne la capacité à tenir dans le temps, à coopérer, à transformer les modèles sans s’épuiser ni se désagréger. https://noussommesvivants.co/2026/01/14/reussir-la-transition-ecologique-le-vrai-verrou-est-humain/

La transition écologique rend désormais cette difficulté impossible à contourner. Elle ne pose pas seulement la question de ce qu’il faudrait faire — réduire, transformer, adapter, innover — mais celle de la capacité réelle des humains à modifier durablement leurs comportements, individuellement et collectivement. Entre ce que l’on sait, ce que l’on dit vouloir faire et ce que l’on fait effectivement, un écart persiste. Cet écart n’est ni marginal, ni accidentel. Il est structurel. Il constitue le cœur même du problème que désigne le facteur humain.

Cette entrée par l’écologie prend une coloration particulière lorsqu’elle se formule comme écologie populaire : une écologie qui parle moins d’adhésion idéologique que de mieux vivre ensemble sur Terre, au contact de préoccupations concrètes et largement partagées : qualité de l’eau, qualité de l’air, biodiversité, bien-être au travail, santé humaine. La question devient alors moins : “qui a raison ?” que : “qu’est-ce qui permet de changer réellement, sans se perdre en grands discours, sans polarisation stérile, sans être aspiré par des polémiques ?”.

C’est précisément ce que cherchent, dans les organisations, celles et ceux qui accompagnent déjà des transitions : une personne en création d’activité de conseil autour de l’économie circulaire et des achats circulaires, déjà formée à une fresque sectorielle, formule une attente pragmatique : des outils supplémentaires pour “gérer les personnes en face”, expliquer sans enfler le discours, éviter la joute permanente. Un professionnel de l’amélioration continue et coach veut des outils pour comprendre le changement et aider les gens à entrer dans le changement. Une formatrice-coach orientée “aspect humain” cherche un outil complémentaire, mobilisable en intelligence collective et en “compréhension globale”. Une autrice qui travaille sur le facteur humain parle d’un travail long de déconstruction de pratiques managériales (burn-out, greenwashing, faux-semblants), avec l’idée qu’il existe une manière de concilier humanisme et performance sociale et économique durable, au-delà des oppositions courantes entre “bienveillance de façade” et “burning floor”.

La Fresque du Facteur Humain s’inscrit précisément à cet endroit : comme une méthode située pour rendre visibles les mécanismes humains à l’œuvre entre savoir, vouloir et faire, et pour transformer une prise de conscience diffuse en capacité d’action concrète. Elle ne cherche ni à prescrire des comportements, ni à imposer des normes, mais à créer un espace collectif où les individus peuvent comprendre ce qui les freine, ce qui les met en mouvement, et comment agir autrement dans un contexte donné. En ce sens, elle ne vient pas “ajouter de l’humain” à des projets existants ; elle outille la capacité même des organisations et des collectifs à tenir leurs trajectoires de transformation dans le temps, sans épuisement ni illusion de contrôle.

1 – Pourquoi le facteur humain est fondamental dans la transition écologique ?

1.1 — Habiter la Terre : une question ancienne, une réalité mesurable, une variable humaine

Cette difficulté à habiter la Terre de manière soutenable s’inscrit dans une lignée de questions anciennes. Des jalons historiques reviennent : Georges-Louis Leclerc de Buffon, avec Les Époques de la nature (1778), interroge déjà les transformations de la Terre dans le temps long ; Alexander von Humboldt s’intéresse, dès 1794, aux relations entre milieux, climats, sociétés humaines et formes de vie. Plus tard, la notion d’anthropocène vient qualifier une phase géologique marquée par la capacité humaine à transformer le système Terre à une échelle globale. Dans un registre différent, Philippe Descola prolonge la réflexion en interrogeant les manières dont les sociétés humaines se représentent leur séparation ou leur continuité avec le non-humain. Ces cadres de pensée influencent profondément les comportements, les normes et les décisions collectives, sans toujours être explicités.

Dans cette perspective, la question ne s’épuise pas dans un débat technique. Elle engage des manières de vivre, de produire, de décider, de se relier — donc des comportements. Habiter la Terre n’est pas seulement une affaire de technologies ou de ressources ; c’est une affaire de trajectoires humaines, de choix collectifs, de pratiques quotidiennes et de rapports au vivant.

À partir du XIXᵉ siècle, les effets cumulés des activités humaines deviennent mesurables. Le dérèglement climatique, la perturbation des cycles de l’eau, l’érosion de la biodiversité, les impacts sur l’agriculture, sur les conditions de travail et sur la santé humaine sont progressivement documentés. Les données s’accumulent. Les modèles se précisent. Les scénarios montrent des écarts significatifs selon les trajectoires collectives choisies.

Jean-Marc Jancovici est régulièrement mobilisé pour expliciter les liens entre dérèglement climatique et conséquences sur l’eau, l’agriculture, l’énergie ou la santé humaine. Ces travaux rendent visibles les chaînes de causalité, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à déclencher l’action. Des repères chiffrés sont posés : entre 1850 et 1900, l’augmentation d’environ 1,1 °C est attribuée aux activités humaines, et non à des variations astronomiques liées à la position de la Terre. Des horizons temporels structurent les analyses : 2022, 2030, 2100. À chaque horizon correspondent des trajectoires possibles, certaines plus atténuées, d’autres plus aggravées, selon les décisions prises collectivement.

Ces écarts entre trajectoires sont le plus souvent expliqués par des différences de technologies, d’investissements, d’innovations ou de politiques publiques. On parle de solutions techniques, de transitions énergétiques, de cadres réglementaires, de choix industriels. Mais une variable traverse l’ensemble de ces scénarios sans être réellement intégrée comme telle : la capacité humaine à transformer des connaissances partagées en comportements durables.

Autrement dit, l’écart entre les trajectoires possibles n’est pas uniquement un écart technologique ou politique. C’est aussi un écart humain. Un écart entre ce qui est connu, ce qui est compris, ce qui est accepté, et ce qui est effectivement mis en œuvre dans les pratiques quotidiennes et collectives.

1.2 — Le triangle de l’inaction : quand tout le monde sait, quand l’effort devient “ailleurs”

Cette difficulté à transformer les connaissances en actions s’exprime de manière particulièrement claire dans ce que l’on peut appeler le triangle de l’inaction. Les citoyens attendent des entreprises et des pouvoirs publics qu’ils prennent leurs responsabilités. Les entreprises expliquent qu’elles évolueront lorsque les comportements des consommateurs changeront ou lorsque le cadre réglementaire deviendra plus contraignant. Les gouvernements, de leur côté, renvoient la responsabilité aux entreprises et aux citoyens.

Le triangle de l’inaction décrit un mécanisme de renvoi de responsabilité. Chacun peut formuler, sous des formes variées, une phrase équivalente à : « ce n’est pas à moi ». Les citoyens peuvent considérer que les entreprises et les gouvernements disposent des leviers décisifs. Les entreprises peuvent estimer qu’elles répondront à la demande dès lors que les consommateurs modifieront leurs choix ou que les règles du jeu changeront. Les gouvernements peuvent affirmer qu’ils ne peuvent agir sans l’adhésion des entreprises et des citoyens. L’effort se déplace alors en permanence vers un ailleurs.

Ce mécanisme ne relève pas nécessairement de la mauvaise foi. Il traduit plutôt une redistribution implicite de la charge de l’action, dans laquelle chacun attend que l’autre fasse le premier pas. Le résultat est une forme d’immobilisme collectif, alors même que les intentions affichées convergent largement.

Dans ce paysage, des récits, des médias et des productions de vulgarisation contribuent à rendre visibles ces blocages humains. Des infographies et analyses diffusées par Bon Pote mettent en lumière les raisons invoquées pour ne pas agir, et la manière dont chacun justifie son inaction par l’inaction supposée des autres. Ces contenus ne cherchent pas à culpabiliser, mais à montrer la structure collective du blocage.

Certaines approches cherchent à observer les comportements à partir d’indicateurs mesurables et de trajectoires statistiques. Elles rendent visibles des évolutions réelles — par exemple l’augmentation de certains usages ou la transformation de pratiques de consommation — sans pour autant ouvrir la boîte noire de ce qui se joue à l’intérieur des individus et des collectifs.

1.3 — Le Putain de Facteur Humain : nommer l’écart entre ce qu’on sait et ce qu’on fait.

Cette dynamique de blocage peut être désignée par une expression largement partagée dans les milieux scientifiques et de vulgarisation : le « facteur humain ». Cette formule n’explique rien à elle seule, mais elle désigne quelque chose que tout le monde reconnaît intuitivement : une tendance profondément humaine à éviter de regarder la réalité en face lorsque celle-ci devient trop inconfortable.

Un terme circule pour désigner ce phénomène de façon à la fois triviale et parlante : le PFH, pour « putain de facteur humain ». L’expression est souvent rapportée au Québec et reprise par Hubert Reeves. Elle « explique tout sans rien expliquer », mais elle a le mérite de rendre immédiatement perceptible ce qui se joue : une réticence à voir la réalité en face, et une tendance à « penser à autre chose » lorsque les menaces deviennent trop graves.

Ce déplacement est important. Il permet de sortir d’un registre moral — « les gens sont incohérents », « les gens sont irresponsables », « les gens sont mauvais » — pour entrer dans un registre descriptif : parfois, il faut que « ça fasse mal » pour devenir dynamique ; parfois, on « casse le thermomètre » plutôt que d’affronter la fièvre. Nommer ce mécanisme ne le justifie pas, mais il rend possible un travail sur ce qui se passe réellement, plutôt qu’un affrontement idéologique.

Dans cette perspective, le facteur humain ne désigne pas un défaut à corriger, mais un écart structurel à comprendre. Cet écart existe entre ce que l’on pense, ce que l’on pense faire et ce que l’on fait effectivement. Il existe aussi entre ce que l’on croit montrer aux autres et ce que les autres observent réellement dans nos comportements. Il ne relève ni d’un manque d’information, ni d’une absence de valeurs, ni d’une mauvaise volonté intrinsèque.

Cette zone intermédiaire entre intention et action reçoit également une formulation philosophique. Friedrich Nietzsche évoque l’existence d’une ombre entre ce que je dis et ce que je fais. Cette ombre désigne une sorte de boîte noire de l’action humaine : on observe des intentions, on constate des actes, mais ce qui se passe entre les deux reste partiellement opaque. Cette opacité introduit une forme de soupçon, non pas au sens d’une accusation morale, mais au sens d’une impossibilité de réduire l’action humaine à une logique linéaire et transparente.

L’entrée par le facteur humain consiste précisément à reconnaître cette boîte noire comme un territoire légitime de travail. Elle affirme que ce qui se passe entre l’intention et l’action mérite d’être nommé, exploré et partagé collectivement. Non pour juger, mais pour comprendre comment une conscience diffuse peut — ou non — se transformer en comportement durable.

1-4 Le coût attentionnel du changement de comportements

La psychologie du changement de comportement éclaire un point central : une grande partie des actions humaines se réalise sans mobilisation consciente permanente. Cette automatisation est indispensable au fonctionnement quotidien. Digérer, respirer, conduire, accomplir une multitude de gestes ordinaires se font sans délibération consciente continue.

Deux repères sont mobilisés pour situer ce fonctionnement :

- une part très importante des actions humaines est inconsciente ;

- une décision se forme à une vitesse de l’ordre de quelques centaines de millisecondes (un repère évoqué est de l’ordre de 300 millisecondes).

Dans ce cadre, une distinction devient structurante : celle entre le mode automatique et le mode adaptatif.

Le mode automatique permet de reproduire des habitudes, de suivre des schémas connus, d’économiser de l’énergie mentale. Il est efficace, rapide et nécessaire. Le mode adaptatif, au contraire, demande attention, effort, arbitrage et prise de recul. Il consomme davantage de ressources cognitives.

Une image concrète permet d’illustrer cette bascule : conduire sur l’autoroute depuis longtemps relève du mode automatique ; décider volontairement de sortir pour emprunter une route inconnue, observer le paysage, choisir autrement, fait basculer en mode adaptatif. Le changement se situe souvent à cet endroit précis : il requiert une dépense attentionnelle supplémentaire.

Dans cette perspective, changer de comportement ne consiste pas à remplacer une mauvaise intention par une bonne. Il s’agit de composer avec des habitudes, des émotions, des biais cognitifs, une mémoire limitée, une attention fluctuante et un contexte social donné. Le changement devient coûteux en énergie, même lorsqu’il est désiré.

Cette compréhension cognitive entraîne un déplacement de registre. Au lieu de qualifier les résistances comme des fautes ou des défauts moraux, elles sont décrites comme des réalités humaines ordinaires.

Un exemple simple permet d’en rendre compte : l’usage d’une gourde pour éviter les bouteilles plastiques. Ce geste, en apparence simple, peut se heurter à de multiples freins : oubli, absence d’équipement, poids à transporter, manque de points de remplissage, préférences gustatives, croyances sur la qualité de l’eau, contraintes du contexte professionnel ou social.

Ces raisons peuvent parfois être perçues comme des alibis. Elles décrivent pourtant des frictions réelles, situées, quotidiennes. Elles ne disent pas “je ne veux pas”, mais “c’est compliqué”.

Dans cette logique, la question cesse d’être morale pour devenir opérationnelle : comment composer avec des facteurs multiples qui agissent simultanément sur la capacité à agir ?

1.5 — Le facteur humain des écolos engagés : la surcharge morale et l’épuisement

Le facteur humain ne concerne pas uniquement celles et ceux qui « ne font rien ». Il concerne aussi, et parfois surtout, celles et ceux qui sont engagés depuis longtemps. Leur trajectoire est souvent marquée par une prise de conscience précoce et par des changements réels de comportements. Elles ne sont pas parfaites, mais elles ont avancé.

Paradoxalement, ce sont souvent ces personnes qui portent le poids de l’inaction collective. Elles se sentent responsables de faire davantage parce que d’autres font moins. Cette dynamique installe un déséquilibre intérieur : l’effort individuel ne se mesure plus seulement à ses propres choix, mais à ce qu’il faudrait compenser autour de soi. L’engagement devient alors une charge supplémentaire plutôt qu’un mouvement soutenable.

Ce mécanisme produit des effets bien identifiables : fatigue, surcharge morale, parfois une forme d’éco-anxiété. Il peut aussi générer des tensions plus subtiles, comme le sentiment d’en avoir « déjà beaucoup fait », ou l’émergence de comparaisons implicites entre niveaux d’engagement. Entendre sortir de soi des phrases du type « moi, ça fait vingt-cinq ans… » devient un signal : non pas d’arrogance, mais d’usure.

Dans ces situations, le facteur humain agit à double niveau. Il concerne à la fois la capacité à passer à l’action, et la capacité à tenir dans la durée sans s’épuiser. L’exemplarité, lorsqu’elle devient implicite ou silencieuse, peut se transformer en injonction intérieure permanente. Elle fragilise celles et ceux qui portent la transition au lieu de les soutenir.

Reconnaître cette dimension est essentiel. Sans cela, les démarches de transformation risquent de produire un effet paradoxal : mobiliser toujours davantage les personnes déjà engagées, tout en laissant intactes les difficultés structurelles du passage à l’action collectif. Le facteur humain ne se situe donc pas seulement du côté de la « résistance au changement », mais aussi du côté de la préservation des forces humaines nécessaires pour que les trajectoires puissent durer.

Ici, la question n’est pas de ralentir l’engagement, ni de relativiser les enjeux. Elle consiste à reconnaître que la transition, pensée comme effort collectif, requiert des dispositifs capables de protéger des dynamiques d’épuisement, de redistribuer la charge, et de rendre l’action soutenable pour celles et ceux qui ont déjà avancé.

1-6 Vers une Écologie de la Capacité plutôt que du Sacrifice

L’écologie populaire repose sur un postulat de départ radicalement optimiste : l’humain n’est pas mauvais par nature. En rupture avec les récits misanthropes de l’Anthropocène qui décrivent l’homme comme un « virus » pour la planète, cette approche considère que l’inaction n’est pas une preuve de malveillance, mais la manifestation d’une complexité cognitive et systémique non résolue.

L’écologie populaire déplace le débat des sphères abstraites vers les préoccupations quotidiennes et universelles. Elle ne demande pas d’adhérer à un système de valeurs complexe, mais de se reconnecter à des enjeux de subsistance et de dignité :

- La qualité de l’eau que nous buvons.

- La pureté de l’air que nos enfants respirent.

- La santé globale et le bien-être au travail.

- La préservation d’une biodiversité de proximité.

Parce qu’elle reconnaît que « changer est coûteux » (sur les plans cognitif et émotionnel), l’écologie populaire refuse l’injonction descendante. Sa méthode consiste à outiller le changement de comportement en identifiant les freins réels (matériels, sociaux, psychologiques) plutôt qu’en dénonçant un manque de volonté. L’enjeu est de transformer l’effort individuel, souvent vécu comme un sacrifice punitif, en un mouvement collectif soutenu par des structures facilitatrices.

L’horizon de cette démarche n’est pas la récession des libertés, mais une prospérité partagée. Elle propose de substituer à la croissance matérielle infinie une croissance de la qualité de vie, des liens et de la résilience. En adressant les enjeux collectifs (santé, environnement, lien social) comme un tout indissociable, elle vise un « mieux-vivre » où l’écologie devient le moteur d’un nouveau modèle économique socialement durable.

2 – Le facteur humain dans les organisations : une tension structurante

Dans les organisations, le facteur humain n’apparaît ni comme un supplément d’âme, ni comme un sujet abstrait. Il surgit à partir de situations très concrètes : quand le travail résiste, quand la performance plafonne, quand les coopérations se grippent, quand les transformations s’essoufflent, ou quand les risques augmentent.

Cette origine explique une caractéristique centrale du facteur humain en contexte organisationnel : il est à la fois ce qui permet aux systèmes de tenir, et ce par quoi ils peuvent se fragiliser. Il n’entre pas dans l’entreprise par une réflexion morale sur les comportements, mais par le réel du travail, de la production, de la sécurité et de la coopération.

Autrement dit, le facteur humain n’est pas introduit parce que les organisations voudraient être plus « humaines », mais parce qu’elles rencontrent des limites très concrètes dans leur capacité à fonctionner, à coopérer et à se transformer. Il apparaît là où les modèles techniques, économiques ou organisationnels ne suffisent plus à expliquer ce qui se passe réellement.

Cette entrée par le réel du travail explique aussi pourquoi le facteur humain reste difficile à saisir : il n’est jamais isolé. Il se manifeste toujours dans des situations composites, où se mêlent contraintes opérationnelles, arbitrages économiques, relations de pouvoir, normes implicites, cultures professionnelles et histoires individuelles.

2.1 Un facteur reconnu comme essentiel, mais rarement travaillé comme tel

Dans la plupart des organisations, le facteur humain est unanimement reconnu comme important. Les discours managériaux évoquent l’engagement, la motivation, la culture, la collaboration, la confiance, le sens. Pourtant, lorsqu’il s’agit de transformation effective, ce facteur reste souvent mal outillé.

Il est convoqué a posteriori, lorsque les projets échouent ou produisent des effets très inférieurs aux intentions. Il sert alors d’explication générale — « c’est un problème humain » — sans être véritablement traité comme un objet de travail à part entière.

Cette situation produit un paradoxe durable :

- le facteur humain est identifié comme clé,

- mais il reste difficile à travailler de manière opérationnelle,

- notamment lorsqu’il s’agit de changement de comportements, de coopération transverse ou de transformation culturelle.

Ce paradoxe se traduit par une forme de flottement organisationnel. Le facteur humain est partout dans les discours, mais rarement inscrit dans des dispositifs précis, continus et assumés. Il devient une variable explicative commode, mais pas un champ d’action structuré.

2.2 — Entre performance, risque et coopération : des lectures fragmentées

Dans les organisations, le facteur humain est abordé à travers plusieurs registres qui coexistent sans toujours s’articuler.

Il est parfois mobilisé comme levier de performance : améliorer l’efficacité, la productivité, la qualité du travail, l’innovation ou l’engagement. Dans ce registre, l’humain est une ressource à activer, mais souvent de manière indirecte, via des outils de pilotage, des objectifs, des indicateurs ou des dispositifs d’optimisation.

Il est aussi traité comme facteur de risque : erreur humaine, défaillance, non-respect des procédures, fatigue, stress. Dans ces situations, l’attention se porte sur ce qui peut mal tourner, sur ce qu’il faut éviter, contrôler ou sécuriser. L’humain devient alors un point de vigilance, parfois un point de fragilité.

Enfin, il apparaît comme condition de coopération : capacité à travailler ensemble, à gérer les tensions, à traverser les désaccords, à maintenir un climat de confiance dans la durée. Cette lecture met l’accent sur les relations, la communication et la dynamique collective.

Ces lectures ne sont pas contradictoires. Elles sont même toutes légitimes. Mais leur juxtaposition produit un effet de fragmentation : le facteur humain est tantôt une ressource, tantôt un problème, tantôt une explication globale. Rarement un champ de travail structuré, capable de relier ces registres entre eux.

2.3 — L’organisation comme système d’incitations implicites

Pour comprendre cette fragmentation, il faut regarder comment les organisations fonctionnent concrètement. Une organisation n’agit pas seulement à travers ses discours ou ses valeurs affichées. Elle agit à travers ce qu’elle rend possible, difficile, valorisé ou invisible.

Les comportements ne suivent pas prioritairement les intentions déclarées, mais les signaux implicites : ce qui est récompensé, ce qui est sanctionné, ce qui est mesuré, ce qui est urgent, ce qui peut être reporté.

Une organisation peut valoriser officiellement la coopération tout en récompensant implicitement la performance individuelle. Elle peut promouvoir l’innovation tout en pénalisant l’erreur. Elle peut afficher des trajectoires de transformation tout en maintenant des contraintes de temps et de charge incompatibles avec les changements attendus.

Dans ce contexte, le facteur humain ne relève pas d’un manque de bonne volonté. Il devient le lieu où s’expriment des tensions structurelles entre objectifs, contraintes et arbitrages. Les individus ajustent leurs comportements pour tenir dans le système tel qu’il fonctionne réellement, pas tel qu’il se raconte.

2.4 — La fabrique des résistances ordinaires

Ces tensions produisent ce que l’on appelle souvent des « résistances au changement ». Mais cette expression masque la réalité du phénomène. Il s’agit rarement d’une opposition frontale ou idéologique. Il s’agit plutôt d’une accumulation de frictions ordinaires.

Surcharge de projets, priorités contradictoires, fatigue décisionnelle, pression temporelle, injonctions multiples : le quotidien organisationnel est souvent saturé. Dans ce contexte, changer de comportement devient coûteux, même lorsque l’intention est là.

Les résistances prennent alors des formes discrètes : report, contournement, conformité de façade, application minimale. Elles ne traduisent pas un refus explicite, mais une adaptation pragmatique à un environnement contraint.

Le facteur humain devient ici un révélateur. Il rend visible l’écart entre ce que l’organisation attend et ce que les personnes peuvent réellement faire sans se mettre en difficulté.

2.5 — Une énigme managériale même quand « tout est au vert »

Cette fragmentation alimente une énigme largement partagée dans les organisations : même lorsque les objectifs sont clairs, même lorsque les ressources existent, même lorsque les personnes sont convaincues, l’action collective reste fragile.

Des plans sont élaborés, des trajectoires affichées, des indicateurs suivis. Et pourtant, les comportements ne suivent pas toujours. Les projets ralentissent, se dispersent ou s’épuisent. Cette difficulté ne se réduit ni à un manque de compréhension, ni à un défaut de moyens.

Elle décrit précisément l’espace du facteur humain : l’écart entre ce que les organisations attendent, ce que les individus comprennent, ce qu’ils souhaitent faire, et ce qu’ils parviennent effectivement à mettre en œuvre dans la durée.

2.6 — Humain comme faute / humain comme solution : une tension non résolue

Une tension traverse toute l’histoire organisationnelle du facteur humain : l’humain est simultanément perçu comme ce qui fragilise les systèmes et comme ce qui peut les rendre plus robustes.

Lorsqu’il est abordé principalement sous l’angle de la faute ou du risque, le travail sur l’humain prend une forme défensive : réduire l’erreur, encadrer les comportements, limiter les écarts. La priorité devient la conformité et la sécurisation.

Lorsqu’il est envisagé comme ressource relationnelle, il ouvre la possibilité d’une coopération plus fiable et plus durable : ajustements mutuels, intelligence collective, capacité à faire face à l’imprévu.

Mais cette bascule n’est jamais totalement stabilisée. Dans de nombreuses organisations, ces deux lectures coexistent sans être explicitement mises en tension. Le facteur humain reste alors pris entre correction et idéalisation, sans devenir un véritable objet de travail collectif.

2.7 — Le facteur humain : socle et condition de la coopération durable

Dans les organisations, une idée s’impose progressivement : la collaboration ne dépend ni uniquement des règles, ni des processus, ni des outils. Elle repose sur une infrastructure invisible : la capacité des individus à se comprendre, à se faire confiance, à reconnaître leurs limites et à ajuster leurs comportements dans des contextes contraints.

Travailler le facteur humain ne consiste donc plus à « corriger » les personnes pour les faire entrer dans un moule, ni à leur exiger une exemplarité héroïque. Il s’agit de créer les conditions dans lesquelles la coopération devient possible, soutenable et reproductible.

Il ne s’agit plus d’ajouter une couche « d’humain » (discours, valeurs affichées) à des dispositifs existants, mais de travailler à l’humain. Cela signifie :

- Rendre visible l’espace entre l’intention et l’action : cet écart entre ce que l’organisation attend (intentions stratégiques) et ce que les humains sont réellement en capacité de faire.

- Sortir de l’implicite : mettre en lumière les freins cognitifs et émotionnels qui restaient jusque-là invisibles dans les rapports de performance.

- Unifier les registres : le facteur humain devient alors le point de passage obligé entre la performance économique, les impératifs de sécurité et la réalité sociale, sans se réduire à un seul de ces piliers.

2.8 — La capacité de l’humain à évoluer

Le facteur humain désigne alors la zone où une intention devient un comportement, où un comportement devient une habitude, où une habitude devient une culture, et où une culture soutient — ou fragilise — une trajectoire collective.

C’est à cet endroit précis que se joue la capacité des organisations à transformer sans s’épuiser, à coopérer sans se dissoudre, et à tenir dans le temps des transformations qui ne relèvent plus seulement de la technique, mais de la manière dont les humains travaillent, décident et vivent ensemble.

Dans les organisations, le facteur humain apparaît ainsi comme un point de passage entre performance, économie, sécurité et coopération. Lorsqu’il est abordé uniquement sous l’angle de l’optimisation ou de la faute, il tend à produire des réponses défensives. Lorsqu’il est travaillé comme un espace relationnel et collectif, il ouvre la possibilité d’une action plus robuste.

Certains environnements accueillent particulièrement bien une approche structurée du facteur humain. C’est notamment le cas de contextes techniques ou scientifiques, où les personnes disposent d’une forte capacité d’analyse mais d’une représentation parfois plus mécanique des comportements humains.

Le facteur humain devient alors un levier pour améliorer la fluidité relationnelle, la coopération et la capacité à tenir des trajectoires de transformation dans le temps.

PARTIE 3 — Une méthode pour agir : la Fresque du Facteur Humain

3.1 — Accompagner dans un temps collectif

Dans les usages concrets, la demande qui revient n’est pas d’ajouter une théorie de plus. Elle ressemble plutôt à : “j’ai besoin d’outils supplémentaires”. Des personnes qui accompagnent déjà des démarches (économie circulaire, achats circulaires, amélioration continue, coaching, formation) cherchent une manière de faire passer des enjeux et des changements sans s’épuiser dans des “grandes phrases”, sans multiplier des discours, sans entrer dans des polémiques, et sans réduire l’humain à un paramètre vague. La recherche porte sur un dispositif capable de faire comprendre et faire bouger, avec une logique d’intelligence collective et de compréhension globale.

Cette attente se formule aussi comme une question d’usage : disposer d’un outil qui aide à comprendre le changement et à aider les gens à rentrer dans le changement, plutôt que d’accumuler des arguments. Elle se formule enfin comme une demande de structure : un outil “de groupe et de transformation”, dont les fondements théoriques et scientifiques donnent un socle stable, et dont l’expérience collective fait émerger des prises de conscience qui ne se produisent pas dans un échange descendant.

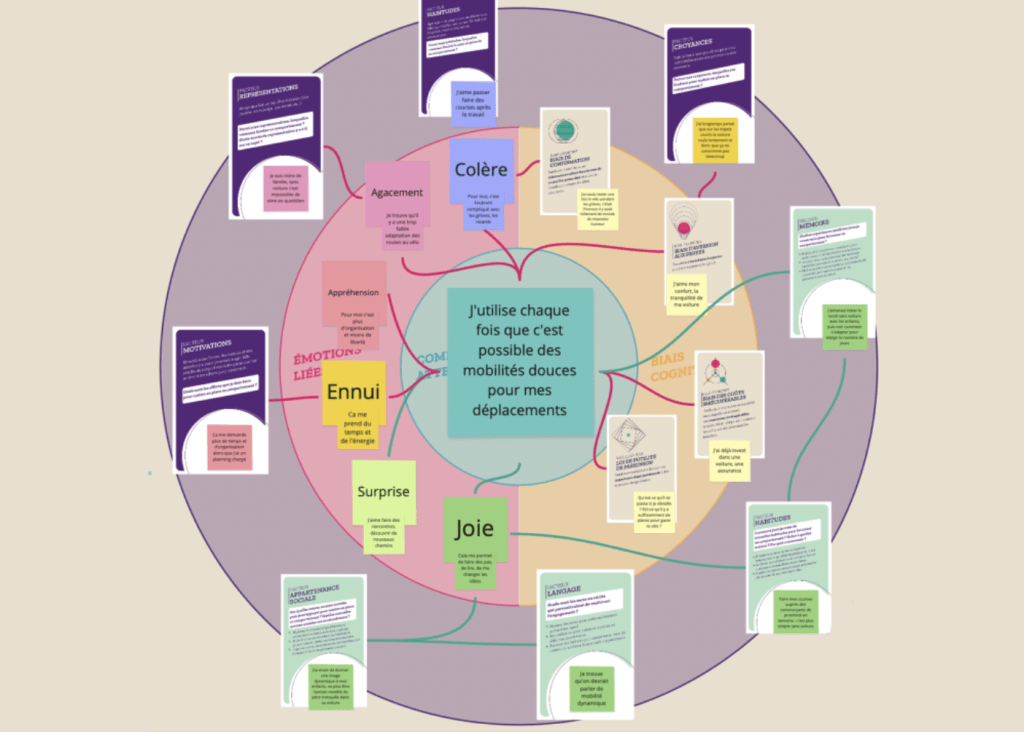

C’est dans cet espace que prend place la Fresque du Facteur Humain : une manière d’organiser un temps collectif pour travailler la zone entre savoir, vouloir et faire, en partant du réel des personnes et de leurs comportements.

3.2 — Un dispositif centré sur le comportement : définir, choisir, observer, situer

La méthode s’organise autour d’un point de départ simple : le comportement. La question fondatrice tient en quelques mots : qu’est-ce qu’un comportement ? Ici, le comportement n’est pas une opinion, ni une valeur, ni une déclaration d’intention. Il se présente comme une action constatable dans la réalité : une intention qui se transforme en action, dans un contexte, sous l’influence de stimuli internes et externes, et avec un résultat qui rétroagit.

Cette définition insiste sur deux caractéristiques.

- Un comportement est contextuel : âge, condition sociale, pays, représentations socioculturelles, acceptabilité sociale, peur d’être jugé négativement, religion, etc. participent à ce qui devient possible, difficile, visible, caché.

- Un comportement est observable : il se constate, il se décrit, il évolue dans le temps. Cette dimension permet de sortir d’un débat “d’idées” pour entrer dans un travail “d’actions”.

Le choix du comportement sur lequel on travaille vient du groupe : plusieurs propositions sont posées, puis un vote permet de sélectionner un comportement unique, qui devient le fil conducteur de l’atelier. Cette étape a une portée forte : elle place le travail dans une logique où les personnes ne sont pas “traitées” comme des objets de transformation, mais comme des sujets capables de choisir ce qu’elles veulent explorer.

3.3 — Du changement culturel au comportement : rendre les valeurs opératoires

Un usage clé en entreprise consiste à passer du vocabulaire des valeurs (“culture”, “collaboration”, “droit à l’erreur”, “ouverture”) à des comportements concrets que les participants peuvent visualiser, reconnaître et expérimenter.

Case study Expanscience

Le dispositif demande aux participants de se projeter : “le jour où ce comportement est là, à quoi ça ressemble ?”. Puis il les amène à identifier ce qui se joue quand ce comportement est difficile : émotions présentes, biais cognitifs, habitudes, normes implicites, peurs de jugement, écarts d’interprétation, conditions matérielles ou organisationnelles. Ce déplacement donne une matière d’action. Il rend possible un travail qui ne reste pas au niveau des intentions.

Une fois le comportement choisi, la méthode organise une exploration des facteurs humains qui freinent et qui peuvent devenir des leviers. Le langage employé importe : au lieu de qualifier l’inaction comme une faute, la méthode installe un cadre où l’on reconnaît que “c’est compliqué”, et où cette complication devient un objet de travail.

3.4 — Rendre visible l’invisible : 11 facteurs humains

L’atelier fait explorer un ensemble de facteurs :

- des facteurs individuels : intérêt, biais cognitifs, intention, passage à l’action ;

- des facteurs sociaux : influence sociale, culture, normes implicites ;

- des facteurs environnementaux : règles, normes formelles, permis et interdits, accès, distance, prix, infrastructures ;

- des enjeux de communication : ne pas savoir qu’un problème existe, ne pas avoir la possibilité d’agir, ne pas accéder à des options concrètes.

Un effet mentionné par les perticipants c’est la constitution d’une carte mentale : une manière de lire une situation à partir d’un ensemble d’indicateurs, là où auparavant certaines dimensions étaient perçues isolément (par exemple motivation ou émotions) sans visibilité sur les autres paramètres. Le dispositif aide à ne pas réduire une difficulté à une explication unique (“manque de motivation”, “manque de volonté”, “résistance”), mais à voir comment plusieurs facteurs interagissent.

3.5 — Un processus du frein au levier, puis à l’appropriation

Le déroulé se présente comme une progression structurée.

- Une introduction qui pose le cadre : le facteur humain, l’écart entre intention et action, la logique “c’est compliqué”.

- Un choix collectif du comportement (propositions + vote).

- Une exploration de ce qui limite la puissance d’action : facteurs humains comme freins.

- Une exploration de ce qui peut renforcer la puissance d’action : transformation des freins en leviers, avec des cartes qui ouvrent des pistes concrètes.

- Une prise de recul sur l’expérience vécue, qui permet de relier les découvertes individuelles et collectives.

Cette exploration se déroule dans un mouvement double : individuel et collectif. Les participants prennent conscience pour eux-mêmes, et le partage d’expérience produit une compréhension plus large, sans exiger que tout le monde arrive au même endroit.

Un point de lecture important apparaît : les échanges entre participants font une part essentielle de la qualité de l’expérience. Le dispositif produit un cadre, mais la dynamique collective lui donne sa densité, en rendant visibles des mécanismes que chacun porte parfois sans les nommer.

3.6 — Une posture de facilitation : volontariat, non-imposition, accueil du désaccord, confidentialité

Un élément central du dispositif réside dans sa posture. Plusieurs points structurent cette dimension.

- Volontariat : proposer une expérience sur base volontaire, plutôt que contraindre.

- Non-imposition du sujet : imposer un comportement cible serait vécu comme manipulatoire ; le groupe choisit.

- Accueil du désaccord : une personne peut exprimer une position dissidente sur le sujet choisi ; le travail consiste à accueillir ce qui est dit, sans que l’atelier serve à forcer une conversion.

- Confidentialité : ce qui est exprimé n’est pas “rapporté” à l’extérieur comme un matériau de contrôle.

Cette posture joue un rôle important dans les contextes d’entreprise, notamment lorsque l’atelier touche à des enjeux sensibles. Un commanditaire peut avoir un enjeu, mais l’atelier ne met pas un objectif prescriptif au centre. Il propose une expérience pour renforcer une capacité collective, puis laisse le groupe choisir un comportement formulable et travaillable. Le dispositif ne travaille pas “contre” les personnes ; il travaille “avec” ce qui est vivant dans le groupe.

3.7 — Un plan d’actions en 5 étapes : savoir, vouloir, pouvoir, changer, persévérer

Un ajout de clôture est formulé comme un moyen d’outiller davantage l’accompagnement. Il s’appuie sur le modèle transthéorique du changement (Prochaska & DiClemente), initialement développé à partir de comportements addictifs pour identifier des étapes et des approches d’accompagnement.

La lecture mobilisée organise les leviers selon cinq étapes :

- Savoir : reconnaître qu’il y a un problème.

- Vouloir : vouloir faire partie de la solution.

- Pouvoir : être en capacité de changer.

- Changer : passer à l’acte.

- Persévérer : stabiliser et maintenir dans le temps.

Cette grille insiste sur un point souvent négligé : la persévérance constitue une étape distincte. Elle permet de lire autrement pourquoi un passage à l’acte ponctuel ne suffit pas, et pourquoi la stabilisation demande des conditions spécifiques.

3.8 — Des usages concrets en organisation : RH, projets, fluidité, points de friction, temps collectif structuré

Case study Engie : 3 thématiques déployées, 50 sessions depuis 2022 (ICI)

- Santé/sécurité : Adoption des gestes qui sauvent

- La fresque déployée à grande échelle comme un des outils du programme PEPS (Personnes engagées pour la Santé)

- Diversité : S’ouvrir à la richesse culturelle

- La fresque comme atelier sensibilisation dans le groupe sur les sujets de la diversité avec les RH

- Collaboration : L’efficacité collective avec les designers

- Déploiement sur 3 communautés

- Cybersécurité

- YPN (Young professional network)

- Women in tech

- Déploiement sur 3 communautés

Les cas d’usage mentionnés couvrent plusieurs niveaux.

- Développer sa capacité à changer par prise de conscience des facteurs inconscients.

- Accompagner des changements de comportement dans une transformation culturelle (plutôt RH).

- Favoriser communication et fluidité relationnelle au sein d’une équipe (plutôt responsables projets).

- Faire remonter des vérités, des points de friction, des écarts entre dispositif pensé et réalité vécue (utile aussi pour nourrir réflexion stratégique ou politique publique).

Un pivot revient de manière récurrente : si l’écart entre savoir et faire est si grand, c’est aussi parce que les personnes n’ont pas pris le temps d’y réfléchir, de le ressentir, d’en parler. La méthode fabrique précisément un temps collectif pour cela, structuré, et suffisamment sécurisé pour que l’expérience ne soit pas vécue comme une mise en accusation.

3.9 — Le rôle du facilitateur : installer le cadre, rendre l’exploration possible, soutenir l’émergence

Le dispositif appelle des animateurs qui savent faciliter : installer un cadre, faire circuler la parole, permettre une dynamique collective saine et progressive. Il ne requiert pas une expertise totale sur l’ensemble des contenus, car l’objectif n’est pas de “donner la solution” mais de rendre possible une exploration structurée.

Les facilitateurs qui s’emparent bien de l’outil ont souvent déjà une pratique adjacente (CNV, dynamiques coopératives, gouvernance, coaching, conseil) et voient l’outil comme une corde supplémentaire intégrable à leur offre. La compétence centrale n’est pas d’être expert de tout, mais de permettre la sécurité, la qualité de l’échange, et la progression du groupe.

Cette logique distingue l’outil d’une approche descendante : elle vise l’émergence de leviers situés, choisis et appropriés par les participants, dans leur contexte réel.

Conclusion — Du « problème » humain à la capacité de métamorphose

Le facteur humain n’est pas un frein qu’il faut lever, mais la capacité première qu’il faut cultiver. Dans la transition écologique et organisationnelle, l’enjeu n’est plus de gérer des résistances, mais de libérer des puissances d’agir.

La Fresque du Facteur Humain propose une mécanique stable : un cadre structuré, un cercle de parole, un choix collectif, une exploration partagée, puis une transformation progressive des freins en leviers. Elle rend visible ce qui, d’ordinaire, reste implicite entre savoir, vouloir et faire. Elle installe un espace où l’action devient plus probable parce qu’elle devient plus compréhensible, plus située, et plus soutenable collectivement.

Hélène Chteting, autrice de Putain de Facteur Humain et consultante spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants et des équipes, a apporté un regard expert sur la Fresque. Elle relève l’originalité de la Fresque dans le paysage des outils de transformation organisationnelle : « Ce double mouvement individuel et collectif est extrêmement coopératif. Contrairement au coaching individuel ou au codéveloppement qui se centrent sur une personne, la Fresque fait émerger une problématique partagée par l’ensemble du groupe, sans autoritarisme. » Ce qui la convainc, c’est cette dimension non descendante où le sujet émerge par vote collectif, et où chacun contribue sans qu’un expert n’impose son diagnostic. « Au bout de trois heures, on sent vraiment que des lignes bougent chez les individus, et cela se perçoit aussi inconsciemment au niveau du collectif. » Pour cette praticienne expérimentée, la Fresque représente un outil rare : un espace où l’intelligence du groupe devient le moteur du changement, sans attente de résultat immédiat ni injonction à la performance.

Cultiver trois capacités fondamentales pour réussir

Choisir la Fresque du Facteur Humain, c’est outiller l’organisation sur trois piliers de transformation :

- La capacité à changer (Individuelle) : Passer de la culpabilité à la lucidité. En comprenant nos biais et nos automatismes, nous récupérons notre pouvoir de décision. Ce n’est plus une injonction au sacrifice, mais le développement d’une agilité cognitive permettant de transformer l’intention en acte.

- La capacité à évoluer (Durable) : Le changement n’est pas un événement, c’est une trajectoire. En intégrant les étapes de la persévérance, nous développons la capacité à maintenir l’effort dans le temps, à transformer l’exception en habitude et l’habitude en culture.

- La capacité à collaborer (Collective) : La coopération ne se décrète pas, elle s’ingénie. En rendant « travaillables » les espaces de friction et les non-dits, on crée une sécurité psychologique indispensable. C’est cette capacité qui permet de tenir les trajectoires communes sans que le collectif ne se désagrège sous la pression des contraintes.

Passer de la théorie à l’action : Nos dispositifs

1. La Session Découverte : Vivre l’expérience (3h)

Idéale pour les équipes ou les collectifs souhaitant déclencher un changement de comportement spécifique. Dates avec Nous sommes Vivants. Autres Dates

- Objectif : Prendre conscience des facteurs inconscients (émotions, biais, habitudes) et identifier des leviers d’action concrets sur un comportement choisi par le groupe.

- Format : Atelier réflexif de 3 heures, jusqu’à 10 participants.

- Résultat : Une compréhension partagée des freins et une mise en mouvement immédiate du collectif.

2. La Formation à l’Animation : Devenir acteur du changement

Destinée aux consultants, coachs, RH et managers qui souhaitent intégrer le facteur humain dans leur offre ou leur pratique managériale. Conditions et dates

Résultat : Une nouvelle « corde à votre arc » pour accompagner des transformations culturelles et organisationnelles complexes.

Objectif : Maîtriser les fondements théoriques (sciences cognitives, modèle de Prochaska) et acquérir la posture de facilitateur pour animer la Fresque en autonomie.

Format : Un parcours structuré incluant un guide d’animation dense (ressources scientifiques, chiffres, exemples).

3- Le Regenerative Circle Leadership : Piloter par les capacités

L’aboutissement de ce travail sur le facteur humain est l’émergence d’un Regenerative Circle Leadership. Inspiré par les principes du vivant, ce modèle dépasse la simple « gestion de ressources » pour viser la régénération des systèmes (environnementaux, sociaux et économiques).

Notre approche du leadership régénératif s’appuie sur le RegenBMC une approche écosystémique où le leader n’est plus celui qui contrôle, mais celui qui augmente les capacités du vivant.

Des articles pour aller plus loin

- Point de vue du GIECO (partenaire de la fresque du facteur humain)

- Les modèles mentaux pour mobiliser le collectif

- Contrer le déni par la maîtrise de la cognition (don’t look up) !

- Sortir de la contrainte comme seul mode d’adoption de comportements responsables

- Les croyances sur les émotions influencent la façon dont les gens se sentent, agissent et interagissent avec les autres (ici)

- Sortir des rapports de prédation, enseignements des sciences cognitives

- Quand la peur de l’autre s’installe, la guerre de tous contre tous s’enclenche ICI

- La zone d’intérêt, imaginaires et ouverture vers le facteur humain

- La fresque du facteur humain ou comment passer du «blabla» à l’action

ANNEXE — Une histoire longue du facteur humain dans les organisations

Le facteur humain n’entre pas dans les organisations par la psychologie, ni par une réflexion morale sur les comportements. Il entre par le travail réel, par les situations concrètes où quelque chose résiste, dysfonctionne, ralentit ou met en danger. Cette origine explique une tension constitutive qui traverse toute son histoire : l’humain est à la fois ce qui fait tenir les systèmes et ce par quoi ils peuvent dérailler.

A-1. L’ergonomie : déplacer la faute vers la situation

L’une des premières portes d’entrée du facteur humain dans les organisations est l’ergonomie. Elle se structure autour d’une question simple mais décisive : comment adapter le cadre de travail aux capacités humaines réelles ?

Dans certains contextes industriels ou techniques, cette approche vise d’abord l’amélioration de la performance. Dans d’autres, elle s’oriente vers l’amélioration des conditions de travail, la réduction de la pénibilité et la prévention des troubles physiques ou psychiques. Dans tous les cas, un déplacement fondamental s’opère : le problème n’est plus seulement l’individu, mais la configuration dans laquelle il agit.

Le facteur humain est alors pensé comme un système articulant plusieurs dimensions indissociables : l’humain, la tâche, la machine et la situation. Il ne s’agit plus de juger une personne isolée, mais de comprendre comment elle agit avec des outils, sous des contraintes temporelles, organisationnelles et sociales. Cette approche permet de sortir d’une lecture culpabilisante : les difficultés ne sont plus uniquement attribuées aux personnes, mais aux agencements de travail.

L’ergonomie constitue ainsi une première rupture avec une vision morale de l’erreur. Elle ouvre la voie à une lecture systémique du facteur humain, sans pour autant le constituer encore comme une ressource positive à part entière.

A-2. L’économie : le facteur humain reconnu, puis simplifié

Une autre entrée majeure du facteur humain se fait par l’économie. Dans les années 1950, il est explicitement introduit dans les modèles de croissance. En 1956, Robert Solow montre que la croissance économique ne peut pas être expliquée uniquement par l’accumulation de capital et de travail. Il introduit un résidu dans lequel se trouvent le progrès technique, les connaissances scientifiques, la capacité créative et la coopération.

Dans cette lecture, le facteur humain joue un rôle central dans la production de richesse. Il permet une exploitation plus efficace des différents capitaux — financiers, matériels, naturels — en transformant les manières de produire, d’innover et d’innover et de coopérer. Le facteur humain devient alors un moteur de création de valeur, non pas parce qu’il “travaille plus”, mais parce qu’il rend possible des formes de coordination, d’apprentissage et d’invention que les seuls facteurs matériels ne permettent pas.

Mais très vite, une difficulté apparaît : comment mesurer précisément cette contribution humaine ? Les connaissances, la créativité, la coopération, la qualité des relations ou la capacité à apprendre ne se laissent pas facilement quantifier. Face à cette difficulté méthodologique, la complexité du facteur humain est progressivement simplifiée.

Dans de nombreux modèles économiques, elle se trouve réduite à une variable plus observable et plus mesurable : l’innovation technologique. Le facteur humain reste bien présent, mais sous une forme indirecte, souvent confondue avec le progrès technique. Ce glissement a une conséquence majeure : l’humain n’est plus travaillé comme tel, mais comme un support implicite du développement technologique. La richesse produite est attribuée aux machines, aux outils, aux procédés, tandis que les dynamiques humaines qui les rendent possibles passent à l’arrière-plan.

Cette réduction marque une inflexion importante : l’humain est reconnu comme essentiel, mais il disparaît en tant qu’objet de travail explicite.

A-3. Risque et faute : l’humain comme point de défaillance

Une troisième entrée du facteur humain se développe dans les secteurs exposés à des risques élevés, où les conséquences d’une erreur peuvent être graves, voire catastrophiques : sidérurgie, aéronautique, santé, nucléaire, transports.

Dans ces contextes, le facteur humain est principalement abordé à travers la notion de faute, de défaillance ou d’événement indésirable. Des travaux analysent la manière dont certaines actions humaines peuvent être à l’origine d’accidents, et comment prévenir leur occurrence. L’humain devient alors un point de vigilance majeur, parfois décrit comme le maillon faible d’un système technique par ailleurs maîtrisé.

Les travaux de Christophe Dejours mettent en lumière les liens entre organisation du travail, souffrance et erreurs. Ils montrent que l’erreur n’est pas seulement un problème individuel, mais le produit de contraintes organisationnelles, d’injonctions paradoxales et de conflits de valeurs. De son côté, Thierry Portal s’intéresse aux défaillances et aux événements causés par des actions humaines dans une logique de prévention et de sécurisation, en cherchant à réduire les probabilités d’occurrence d’événements critiques.

Cette approche a permis des avancées majeures en matière de sécurité et de fiabilité des systèmes. Mais elle a aussi installé durablement une lecture défensive du facteur humain. L’humain y est d’abord ce qui peut se tromper, ce qui peut faillir, ce qu’il faut contrôler, encadrer, corriger. Le travail sur l’humain devient un travail de réduction du risque, plus qu’un travail de développement de capacités.

Dans cette perspective, le facteur humain est rarement pensé comme une ressource positive. Il est avant tout un problème à gérer.

A-4. Confiance et relations : l’humain comme solution

Parallèlement à ces approches centrées sur l’ergonomie, l’économie ou la gestion du risque, d’autres lectures du facteur humain émergent, notamment dans les contextes anglo-saxons, en cherchant à parler le langage de la performance tout en déplaçant profondément le regard.

L’approche dite du Human Element, développée par William Schutz, en est une illustration structurante. Derrière un discours orienté vers l’efficacité — nécessaire pour être audible par les directions générales — l’enjeu réel se situe ailleurs : la confiance, la satisfaction des besoins relationnels fondamentaux, la capacité à nommer ce qui se joue dans les interactions, les écarts d’interprétation, les peurs, les ressentis et les jugements.

Cette approche repose sur une hypothèse forte : les organisations deviennent plus performantes et plus robustes lorsque les individus développent une meilleure connaissance d’eux-mêmes et assument une part de responsabilité dans leurs relations aux autres. La coopération ne se décrète pas. Elle ne se réduit ni à des processus, ni à des règles. Elle se construit à partir d’un climat de sécurité, de reconnaissance et de confiance.

Dans ce cadre, le facteur humain cesse d’être seulement ce qui limite ou fragilise les systèmes. Il devient ce qui permet leur fiabilité et leur durabilité. L’erreur n’est plus seulement un échec à éviter ; elle devient un signal à comprendre. Les tensions relationnelles ne sont plus des dysfonctionnements à masquer, mais des indicateurs de ce qui mérite d’être travaillé collectivement.

A-5. Une tension structurante, jamais vraiment résolue

Ces différentes entrées — ergonomique, économique, sécuritaire, relationnelle — coexistent aujourd’hui dans les organisations sans toujours se rencontrer. Elles produisent des dispositifs partiels, parfois efficaces localement, mais rarement articulés entre eux.

Le facteur humain est ainsi tantôt :

- un levier de performance à activer,

- un risque à contenir,

- une complexité à simplifier faute d’outils,

- ou une explication a posteriori lorsque les projets échouent.

Ce morcellement contribue à une difficulté persistante : le facteur humain est reconnu comme essentiel, mais il reste difficile à travailler de manière opérationnelle dès qu’il s’agit de transformation, de coopération ou de changement de comportements. Il est souvent convoqué lorsque quelque chose dysfonctionne, beaucoup plus rarement comme une infrastructure à part entière de l’action collective.

C’est précisément dans cette tension — humain comme faute versus humain comme solution — que s’ouvre aujourd’hui un nouvel enjeu : non plus corriger l’humain, ni l’idéaliser, mais travailler à l’humain. C’est-à-dire créer des cadres, des méthodes et des espaces capables de renforcer la capacité réelle des individus et des collectifs à agir ensemble, de manière fiable, soutenable et durable, dans des contextes de plus en plus contraints.

Laisser un commentaire